港股經歷五個月連升後,10月終見跌,早於10月2日開市前發佈10月首篇市評文章時表示,從2017年9月至2025年9月僅見兩次連續五個月或以上出現升市,分別是2020年10月至2021年2月,以及2025年5至9月,同為五個月連升。從期內歷時逾八年才見兩次,證明港股多月連升的盛勢罕見,加上參考去年8及9月恆指累升近22.00%後,10月7日 (內地國慶長期最後一日) 錄得全月高位後走弱,至月底累跌逾2,900點 (跌幅12.58%)。而於2025年5至9月共五個月,恆指亦已累升超過21.00%。

十月開局已見跌勢

以9月高位27,058點計起,若與去年調整幅度差不多,將落到23,700點以下,故此應對10月港股轉跌風險有所防範。事實上,10月2日為10月首個交易日,恆指高見27,381點,較9月底收報26,855點高出526點,之後迎來七連跌,於10月14日收報25,441點,從上述高位回落近1,950點。去年高位則見於10月7日的23,241點,較去年9月底收報21,133點,則高出超過2,100點,較上述的526點有明顯差距,亦與前文寫到「筆者認為恆指走勢未必像去年10月上旬衝高後才展開跌勢」的觀點吻合。今年全個10月累跌948點,上周五 (10月31日) 收報25,906點,為10月23日以來最低;亦失守50天移動平均線,走勢偏弱。

資料來源:阿思達克財經

恆指回調或未足夠

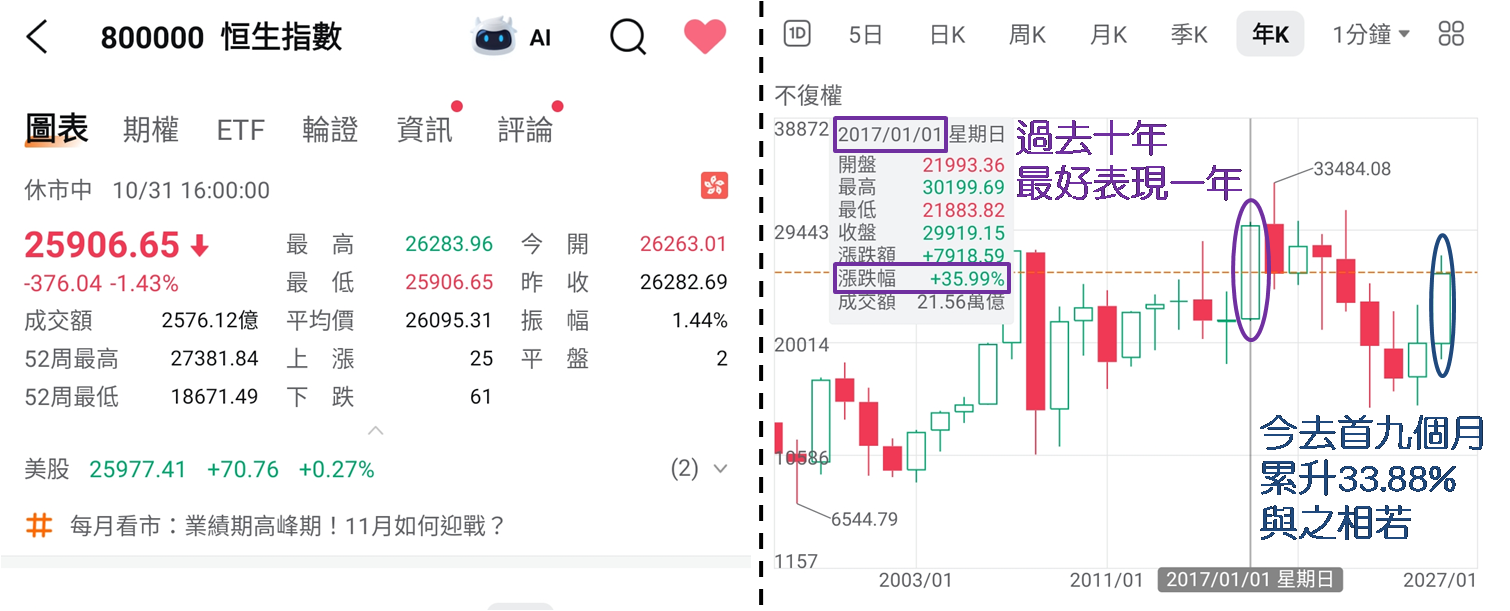

國指和科指同見如此,現處既是10月23日以來最低,雙雙失守50天線;暫時認為對11月港股表現也不宜掉以輕心。畢竟單計恆指在今年首九個月便累升33.88%,而10月累跌3.53%,回調幅度明顯為小。另於10月27日發佈另一市評文章時寫到截至10月24日,暫於10月恆指、國指和科指分別累跌2.59%、2.00%和6.28%。至於整個10月恆指、國指和科指分別累跌3.53%、4.05%和8.62%,三項指數跌幅同見擴大,其中恆指表現已較國指和科指為佳,上週跌幅最小;但這未必是好事,或許回調幅度未見足夠。從4月9日低見19,260點至10月2日高見27,381點,於歷時近六個月升浪,恆指累升逾8,100點,如今從高位回落約1,475點,佔升幅僅18.16%。

跌浪中的調整升浪

10月低位見於10月17日的25,145點,較27,381點跌逾2,200點,佔升幅27.54%,仍不足1/3,恆指便見略為反彈。現不能排除於10月高見27,381點後,恆指已進入跌勢,而從10月17日低見25,145點,至10月30日高見26,588點,累升近1,450點,只是跌浪中出現的調整升浪,實際尚未脫離反覆向下的格局。倘見本週現時低位在25,145點已下,便可證明上述推斷正確,這是為何對11月港股表現不宜掉以輕心的原因。目前港股擺脫跌勢的誘因不大,今年首九個月恆指已累升33.88%,要知道從2010至2024年共十五年,最好年度表現見於2017年的35.99%。

資料來源:富途牛牛

這較33.88%相距約2.00%而已,中外的機構投資者倘於9月「提早收爐」,表現與過去十年的最好年度相若,說是「大豐收」亦不為過。10月港股大市成交金額約5.49萬億元,為7月以來最低,初步反映部分機構投資者已「收爐」。目前恆指失守二萬六關口,交投若進一步減少將令港股回升乏力。倘見本週連續兩個交易日或以上,恆指亦收低於26,000點,便應留意100天線會否見支持。暫見此線在上移,現於25,300點水平,意味著恆指就算只是橫行,仍存在「被動跌破」100天線的可能性。要是不但如此,並見收低於25,300點,相信跌破10月17日低位25,145點僅時間問題,屆時反映按整個11月計算恆指錄得跌市風險將顯著增加。

聶振邦 (聶Sir)

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。